本报记者 郑微 通讯员 李志豪

财政社保工作是财政事业的重要组成部分。在近日召开的全国财政社会保障工作视频会议提出,要统筹谋划好财政社会保障改革发展工作。

时针回拨到1994年7月5日,八届全国人大常委会第八次会议通过《中华人民共和国劳动法》,明确国家发展社会保险事业,建立社会保险制度,设立社会保险基金,社会保险、就业、就医、困难群众救助、养老等民生领域的财政保障,有了统一有力的抓手。

30年间,徐州财政社保工作坚持围绕党中央、国务院决策部署和省委、省政府以及市委、市政府工作要求,坚持党建引领,求真务实兜牢保障底线,凝心聚力实现重难点领域“破冰”,不断提升民生保障水平。

30年来,全市社会保障领域财政投入实现大幅跃升,社会保险基金管理日趋成熟,就业创业支持体系日臻健全,困难群众、优抚对象等重点群体保障持续发力,医疗卫生服务水平不断提高,养老服务保障体系逐步健全,为全市人民生活幸福指数不断提高保驾护航。

社会保障领域财政投入逐年提升

社会保障领域财政投入主要聚焦保障全社会成员基本生存与生活需要,特别是保障人民群众在年老、疾病、伤残、失业、生育、死亡、遭遇灾害、面临生活困难时的特殊需要方面发挥重要作用,主要用于社会保险基金补助、就业创业补助、医疗卫生、困难群众保障、养老服务等诸多领域。上世纪90年代初,我市社会保障和就业领域支出每年约4000万元,经过近10年发展,2000年支出规模增加至2亿元左右,2020年全市社会保障和就业支出已突破120亿元,2023年已达151亿元。30年间社保领域投入增长数百倍,为保障能力持续提升,保障体系持续完善提供了有力财政支持。

社保基金管理日趋成熟

社保基金涵盖养老、医疗等诸多领域,随着上世纪80年代起各类社会保险险种陆续设立,过往30年间,各险种政策逐步完善,管理体系日益成熟。1999年,我市对包括养老、医疗、失业等在内的社会保险费实行集中统一征收、纳入财政专户,开启社保基金收支两条线管理。

2002年至2007年,我市陆续出台了《徐州市市区城镇居民基本医疗保险暂行办法》《建立徐州市市区城镇居民基本医疗保险制度的实施方案》等文件,将企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、居民基本养老保险基金纳入财政预算管理,建立城镇居民医疗保险制度,将城镇职工医疗保险制度覆盖范围之外的城镇居民纳入基本医保保障范围,社保基金管理规范程度大踏步提升。

2010年后,我市继续针对性完善相关政策。2013年,出台《徐州市市区城镇居民基本医疗保险办法的通知》,进一步细化基本医疗保险参保范围、筹资标准和资金来源、财政补助资金管理、医疗保险待遇、参保缴费办法等方面。2014年,我市将新型农村养老保险和城镇居民养老保险两项制度合并,在徐州市建立统一的城乡居民基本养老保险制度。

2015年,我市出台《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》,将城乡居民基本养老保险基金纳入社会保障基金财政专户,实行收支两条线管理。2019年,我市印发《企业职工基本养老保险基金市区统收统支方案》,形成基金统收统支、缺口分级负担、各级政府责任明晰的企业职工基本养老保险统筹制度。

进入“十四五”以来,我市继续下大力气完善社保基金管理政策体系,印发《徐州市企业职工养老保险扩面行动实施方案》,实施企业职工养老保险扩面行动,2021年底全市即实现新增参保缴费人数45886人。全面落实基本医疗保险市级统筹政策,以提高医疗保险统筹层次为抓手,深入推进职工医保、居民医保等重要险种制度改革,增强医疗保险制度的可持续性,在2020年实现职工医保市级统收统支的基础上,2021年进一步推广到居民医保市级统收统支。基金收入就地缴入市级金库,基金支出通过市经办机构统一办理,实现全市基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一”。

2022年,我市印发《徐州市职工医疗保险办法》《关于进一步健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施细则》,调整门诊统筹起付标准,适当提高门诊统筹报销比例,进一步健全互助共济、责任共担的职工基本医疗保险体系。同年印发《徐州市基本医疗保险住院费用DRG点数付费办法》,按“以收定支、收支平衡、略有结余”原则,医保基金住院板块资金由按项目付费调整为按DRG(疾病诊断相关分组)点数付费,进一步优化医保基金结算、付费机制。

30年间,我市社保基金管理范围日渐清晰,管理体系持续完善,社保基金预算资金规模也由2010年初的每年70亿元增长至500亿元以上,社保基金预算编制的科学性和准确性取得了长足进步。

就业创业支持体系日臻健全

上世纪90年代,我市就业支持政策主要聚焦下岗再就业群体扶持,随着下岗再就业问题的逐步解决,21世纪初,尤其是2008年金融危机后,就业补助范围逐步扩大,重点支持方向逐步调整。2010年后,我市就业扶持政策重点发力方向转移到大力支持和鼓励创业带动就业,就业创业相结合的政策体系逐渐形成并完善。

“十二五”“十三五”时期,我市相继出台《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》《关于落实就业优先政策进一步做好稳就业工作的实施意见》,不断细化就业创业扶持政策,强化引导,加强扶持,财政社保工作始终牢记“就业是最大的民生”,将就业创业保障作为重点保障事项;随着我市陆续印发《关于进一步促进普通高校毕业生就业工作的意见》《关于鼓励和支持台湾青年来徐就业创业的意见》《徐州市高校毕业生及青年就业见习实施办法》《关于进一步完善徐州市高校毕业生及青年就业见习工作的通知》,青年就业特别是高校毕业生就业引导扶持政策逐步完善,帮助青年群体尽快走上工作岗位。

“十四五”以来,我市每年公布《徐州市就业技能培训职业(工种)及补贴标准目录》(2024年为《徐州市政府补贴性职业技能培训相关目录》),加快高技能人才尤其是紧缺型技能人才培育,将是财政社保工作当下及今后一段时期的重点发力方向。

困难群众优抚对象保障不断发力

自1997年国务院出台《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》以来,我市坚持按照《城市居民最低生活保障条例》要求,落实低保、特困、孤残儿童、临时生活救助等各项困难群众保障政策。随着我市经济蓬勃发展,各项补助标准随之提升,政策体系逐渐完善,为落实与经济发展速度相匹配的困难群众保障标准,2010年前后,我市陆续出台多项政策,建立保障标准动态调整机制。

我市先后出台《关于进一步加强我市孤儿保障工作的实施意见》《关于改革完善社会救助制度若干措施的通知》《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》等文件,严格落实国务院《社会救助暂行办法》《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》《江苏省居民最低生活保障工作规程》、省民政厅《关于进一步完善分散供养特困人员照料服务的通知》等要求,着力健全分层分类的社会救助体系。建立与居民人均消费支出挂钩的低保标准动态调整机制,按照上年度我市全体居民人均消费支出的40%,制定当年度低保标准。特困人员生活保障标准调整为基本生活和照料护理相结合的特困供养标准调整机制,特困人员基本生活标准按照低保标准的1.4倍确定。按照经济社会发展水平和上年度城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入增长幅度,建立自然增长机制,不断提高孤儿养育标准,按省民政事业发展第十四个五年规划要求,持续提高社会散居孤儿基本生活费补贴标准占机构养育孤儿标准比例。

我市始终牢固树立国家利益至上的观念,坚决履行国防义务的责任感,坚持支持军队建设的光荣传统,认真执行退役军人群体各项安置政策、优抚对象保障政策,落实优抚对象抚恤和补助标准动态调整机制,确保优抚对象生活水平随着经济和社会的发展水平逐年提高;全面贯彻拥军优属各项规定,将“双拥”经费纳入历年财政预算,保障各项双拥政策落实。从1991年第一届全国双拥模范城的成功创建到2024年双拥模范城“十连冠”的争创,30余年的有力支持,令双拥共建的“徐州样板”熠熠生辉。

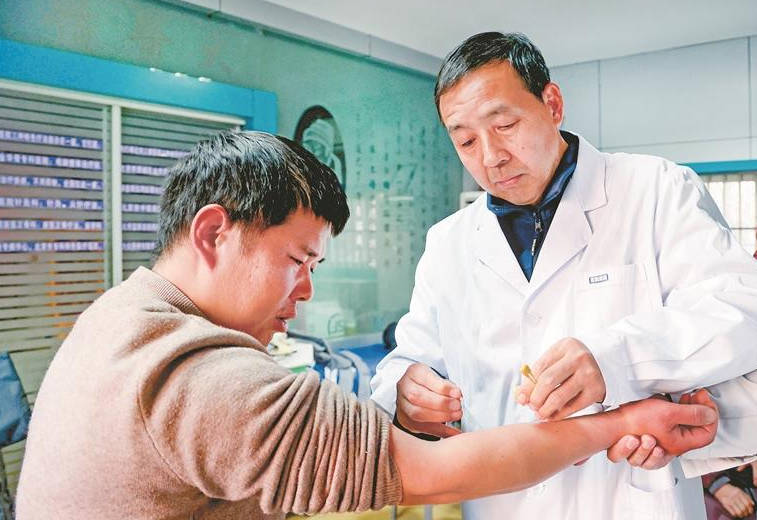

医疗卫生服务水平持续提高

医疗卫生服务关系着全市千万市民的身体健康,是增进民生福祉、提升群众幸福感、安全感的重要保障,对医疗卫生领域的投入也是财政社保工作的重要组成部分。30年间,我市对卫生事业投入持续增长,从上世纪90年代初每年四五千万元投入,增长至40亿元,全市医疗机构数量也从几百个增长至4000余个。

财政围绕公立医院学科建设、人才引进和设施建设三类重点领域靶向发力、成果斐然,公立医院软硬件素质同步提升。支持市属公立医院成功引进临床医学专家团队18个,支持培育国家临床重点专科6个,支持全职引进特聘人才11人、柔性引进卫生高层次人才87人、实施临床技术骨干研修计划100人。徐医附院麻醉科、急诊科成功创建国家级临床重点专科建设单位,徐医附院普外科、神经外科、徐州市中心医院肿瘤治疗学获批省医学重点学科,全面加强医疗服务“软实力”。支持公立医院基础设施建设,助力首都医科大学附属北京地坛医院徐州医院成功获批国家区域医疗中心,投资20亿元推动国家区域医疗中心建设,支持市中医院新院建设及东方人民医院重性精神病房楼建设,提升市属公立医院基础设施“硬实力”。

与此同时,公立医院综合改革也在我市如火如荼开展。2011年,徐州市全面实施基本药物制度,全市政府办基层医疗卫生机构均实现基本药物零差率销售。2015年,徐州市财政、物价、人社、卫生等部门联合对27家公立医院药品零差率开展测算,出台《徐州市综合医改试点方案》《徐州市公立医院改革试点工作实施方案》《徐州市公立医院医药价格综合改革实施方案》《关于进一步完善政府卫生投入的指导意见》,明确政府对综合医改的投入责任,明确综合医改方向。在财政、卫健、公立医院多方努力下,持续多年的医疗改革也取得了显著成果,2023年全市公立医院收入总计172亿元,较2015年医改前增长59亿元,增幅52%。

养老服务体系日益完善

随着人口老龄化程度日渐加深,近年来,养老服务越来越成为人民群众关注的热点。我市近年来出台了多项政策,建立了规范化、系统化的养老服务支持政策,推动养老服务体系建设快速发展。

2014年,我市出台《关于加快发展养老服务业的实施意见》,明确了养老服务业发展的方向。随后我市先后出台《关于进一步明确城区养老服务补贴有关事项的通知》《关于进一步加强养老服务机构监管的通知》并多次对文件进行修订,进一步建立了标准明确、对象清晰、监管有力的养老服务体系建设保障制度。“十四五”时期,各类补贴覆盖面逐步扩大,随着《徐州市居家和社区养老服务改革试点实施方案》《徐州市居家社区养老服务能力提升三年行动方案(2022—2024)》《关于加快养老服务业发展的实施意见》和《关于深入推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》等文件的出台,逐步建立起社会办养老机构、居家养老上门服务、高龄老人尊老金相结合的养老服务体系,同步构建了与社会经济发展相适应的养老服务事业投入保障机制,并对各细分领域支持政策逐步完善,通过市场培育、政府政策引导、拨付奖补资金等方式,不断加大养老服务体系建设支持力度。我市养老服务建设也获得了上级部门认可。2018年我市成功入选全国第二批居家和社区养老服务改革试点城市,2023年成功申报中央集中彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目。

持续发力保障民生

过往30年间,我市民生保障水平飞速发展,财政对社保领域的投入支持不断加大,居民幸福指数持续提高。为持续加强民生保障能力,未来,徐州财政社保工作将围绕推进“四资”统筹等方面继续发力。

推进“四资”统筹与民生保障同频共振。按照市政府《关于印发加强新形势下国有资源资产资本资金统筹管理实施方案的通知》要求,将“四资”统筹与民生保障有机结合,渗透到就业、养老、医疗等民生关切领域保障能力提升的方方面面,为民生保障持续发展提供源头活水。

按照“财政牵头、部门配合、各负其责”的社保基金预算编报工作机制,研究社保基金中长期收支趋势,综合分析影响收支变动的因素,力求精准把握基金运行情况,提高管好管细社保基金预算,助力管理效能再上新台阶。

继续落实就业优先政策,着力稳住就业基本盘,坚持把高校毕业生就业作为重中之重,开展就业见习计划、创业培训计划等工作,增强青年就业竞争力。充分调动全社会创业的积极性,以创业实现增收致富,持续推进人才强市建设。深入落实“彭城英才计划”有关要求,大力支持高层次人才引进,加大本土人才刺激,加强产业人才支持,助力构建我市人才发展新生态。

继续按照中央、省、市各级工作部署,助力健全分层分类的社会救助体系,细化困难群众保障政策,持续落实低保、特困等标准动态调整机制,适时启动价格补贴、一次性补助、纾困补贴等临界政策,在兜牢低保、特困等“核心层”救助的同时,加大对低保边缘家庭、刚性支出困难家庭等“边缘层”困难群众的覆盖力度,加强财政资金保障。

全面落实16项重大基本公共卫生服务项目,继续提升公共卫生服务质效。助力医学重点专科建设和高层次人才引进培养,推动卫生健康人才高地建设。

强化政策引导,继续建设养老服务体系。引导各类要素向居家社区、农村养老、医养康养等领域聚集,鼓励引导民间资本参与养老机构、老年照料、居家养老服务等领域的建设与管理。积极引导和支持社会力量参与养老服务体系建设,支持老龄事业和产业发展。

民生所指,国运所系,民心所向,政之所行,支持保障和改善民生,为全市人民描绘更美好的民生福祉新画卷,徐州财政社保永远“在路上”。